Русский язык

Глагол

План урока:

Понятие и грамматическое значение

Понятие и грамматическое значение

Название части речи происходит от старославянского слова «глаголить», в переводе на современный язык означает «говорить». Глагол служит для обозначения процесса в широком понимании:

- как действия живых существ, объектов, природных явлений: Яша пишет лекцию. Сова охотится по ночам. Дождь капал с крыши;

- их физического, душевного состояния: Мама обрадовалась подарку. Учитель выздоровел от простуды. Брат боится выступать на сцене;

- перемещения в пространстве: Летел самолёт над степью. Дети перешли дорогу. Корабль плыл на восток;

- взаимосвязи между ними: Витя дорожил дружбой с Антоном. Маша боится мышей. Река Урал берёт начало от родников горы Нажим.

Определяющие вопросы для глагола:

- Что делать? Покупать, отражать, шить;

- Что сделать? Купить, отразить, сшить.

Отвечая на эти вопросы, мы получим начальную (неопределённую) форму или инфинитив глагола. Действия называются, но не относятся к конкретным лицам, предметам. Когда процесс приписывается объектам, глагол меняет внешний вид: Ты купила хлеб? Зеркало отражало комнату. Марина сшила юбку.

Глагол обладает богатой словоизменительной системой. Рассмотрим его морфологические признаки.

Вид и наклонение

Совершенный вид

Означает законченное действие, результат какого-нибудь процесса. Ключевой вопрос: «Что сделать?», его варианты в родах, числах.Например: добраться до дома, заручиться поддержкой, создать схему, сплести узор; добралась до дома, заручился поддержкой, создали схему.

Завершённость действий может иметь место во времени:

· прошедшем: взошло, нарисовала, помогла;

- будущем простом:взойдёт, нарисует, поможет.

Несовершенный вид

Сообщает о незаконченных действиях, длительных, повторяющихся. Его задача ответить на вопрос: «Что делать?», включая вариации рода, числа.Например: переживать за сына, спать до обеда, плыть по течению, громко стучать; переживал за сына, спали до обеда, плыло по течению, громко стучала.Несовершенный вид глагола используется в разных временах:

- прошедшем: печатал, вышивала, думал;

- настоящем: печатает, вышивает, думает;

- будущем сложном: будет (печатать, вышивать, думать).

Проверим ваше внимание и умение делать выводы: чем отличается будущее сложное время от будущего простого? Правильно: наличием двух слов в составе.

От несовершенных глаголов образуются слова совершенного вида с помощью:

- приставки:петь – спеть, клеить – склеить, стирать – постирать;

- суффикса:рубить – рубануть, свистеть – свистнуть, моргать – моргнуть.

Некоторые глаголы являются двувидовыми: одновременно имеют совершенный и несовершенный вид. Например: Машу всегда (что делало?) ранило такое отношение Володи. Злое слово, брошенное в её адрес, глубоко (что сделало?) ранило бабушку.Учёный в течение трёх лет (что делал?) использовал древнюю формулу. Вчера на экзамене Дима (что не сделал?) не использовал свои знания.

Определение вида в таких случаях зависит от смысла текста.

Изъявительное наклонение

В группу относятся глаголы, обозначающие действия, которые были совершены, совершаются, планируются совершаться в будущем: я варю – я варила – я буду варить, ты купил – ты покупаешь – ты будешь покупать.

В названии наклонения выделяется корень «явь», что дополнительно подчёркивает: все действия имеют реальный, явный характер.

Повелительное наклонение

Глаголы содержат в значении приказ совершить какое-либо действие. Он может заменяться просьбой, советом, пожеланием или призывом. Вопросы к этим словам формулируются соответственно: «Что делай?», «Что сделай?». Например: возьми, выпей, передай, беги.

Условное наклонение

Значение глаголов заключаются в действиях, которые возможны, желательны при ряде условий. Условность подчёркивается присоединением к глаголу частицы «бы»: успел бы, съездил бы, понравился бы.

Место нахождения в предложении частицы различно: после глагола, перед ним, через несколько слов от него. Например: Вот бы слетать на Марс! Я купил бы собаку, если мама разрешит. Катя бы с удовольствием ещё погуляла по парку.

Вид относится к постоянным характеристикам глаголов, наклонение – к изменяющимся признакам

Возвратность и переходность

Узнать возвратные глаголы в речи и на письме несложно: на конце слова имеется частичка -сяили -сь, называется постфиксом. Действие, которое обозначает слово, усиливает внимание на объекте исполнения, подчёркивает, что предмет сам его выполнил: я стремлюсь, мы помылись, они вернулись. Форма сохранилась от старославянского языка.

Если окончание глагола имеет на конце:

- согласную, ставится постфикс -ся: молится, подписался, сохранится;

- гласную – постфикс -сь: разорвалась, кусалась, поднялась.

Обратите внимание: после возвратных глаголов исключено употребление местоимений и существительных в форме винительного падежа.

У большинства глаголов-ся (-сь) можно отбросить. Получится другое полноценное слово: закутала(сь), обняли(сь), размножит(ся). Но есть слова, которые невозможно использовать без постфиксов: гордиться, смеялась, боролся.

Переходные глаголы означают действия, которые смещаются на другой объект:добыл дрова, нарисовал натюрморт, скинул два килограмма, забил несколько мячей.

С ними сочетаются местоимения и имена существительные в форме:

- В.п. без предлогов: подбросил охапку травы; сварила варенье из абрикосов; подобрали меня по голосу;

- в Р.п.: не приобрёл билетов; отломил хлеба; забыл купить гвоздей.

Если действие, обозначаемое глаголом, не направлено на иные предметы, то он непереходный: трудиться с приятелями, поместиться в кабинке, побеседовать о жизни. Его лексическое (смысловое) значение:

- физические,эмоциональные состояния: заботиться о маме, тяжело переболеть гриппом, радоваться успехам, быстро заснуть;

- положение, передвижение в пространстве: свернут за угол, находиться слева, плыли за бортом;

- факт существования: сёстры были красивыми, является по ночам, жили за рубежом;

- занятость деятельностью: столярить понемногу, отдыхать на берегу, готовить на костре;

- проявление и развитие качеств: расти на глазах, медленно покраснеть, уменьшится в размерах.

Отличительные знаки непереходных глаголов:

- К ним относятся все возвратные глаголы.

- Сочетаются с существительными и местоимениями в различных падежных формах: находиться за каменной стеной (Т.п.); петь о дружбе (П.п.), удивляться соседу (Д.п.).

- В связке с существительным в форме В.п. используются обязательно с предлогом: переживать за подругу, переехать на дачу, поспорить из-за фильма.

- В их составе часто встречаются суффиксы: -е, -нича, -ича: обезуметь, суметь, бездельничать, полдничать.

Переходность-непереходность глаголов зависит от контекста. Например: в предложении «я знаю правило» глагол «знаю» – переходный. В словосочетании «я уже знаю» – непереходный.

Возвратность и переходность входят в перечень постоянных особенностей глагола.

Время и лицо

Прошедшее, будущее, настоящее

Уникальность глагола – в обозначении действий предметов в определенный период. С его помощью мы совершаем путешествия в трёх временных категориях. Разберём на примерах.

- Наташа пишет письмо подруге. Задали вопрос «Что делает?», получили ответ «пишет», значит, действие происходит прямо сейчас, во времени настоящем.

- Дерево выросло высоким и раскидистым. Вопрос логический «Что сделало?» приводит к ответу «выросло», действие уже совершено, осталось в далёком прошлом времени.

- Щенок играл с резиновым мячиком.Ответив на вопрос «Что делал?» мы узнаем, какие действия совершал щенок в недалёком прошлом, а именно «играл».

- Павел подпишет заявление. Определяем время глагола с помощью вопроса «Что сделает?». Узнаём: действие Павла «подпишет» свершится во времени будущем.

- Павел будет подписывать заявление. В этом высказывании спрашиваем:«Павел что будет делать?». Отвечая «будет подписывать», мы двумя словами выделяем будущее время.

Обратите внимание, к глаголу в форме настоящего времени задаётся один определяющий вопрос, прошлого, будущего – по два.

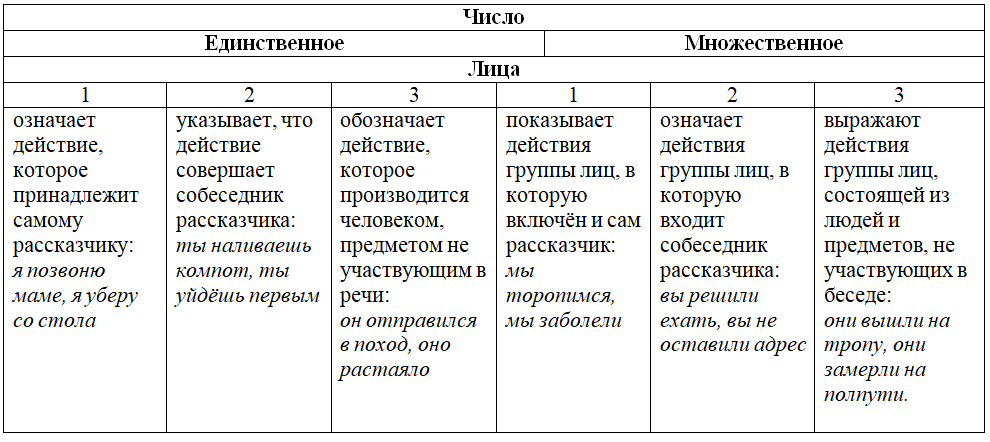

Три лица

Определяется у глаголов повелительной формы, изъявительного наклонения в будущем,настоящем временах: ты напишешь письмо (повел.накл.), я пошлю весточку (изъяв. накл., буд. вр.), она собирает клубнику (изъяв. накл., наст. вр.).

Правильно определить лицо глагола помогают стоящие рядом с ними местоимения. Если вы хорошо изучили тему предыдущего урока, у вас не возникнет недопонимания.

Не имеют лиц глаголы безличные. Они указывают на действия, которые совершаются самостоятельно, без участия людей и предметов: Сегодня неожиданно подморозило. Веяло ароматом садовых роз. Павлу нездоровилось накануне праздника.Хватило всем бутербродов.

У глагола непостоянны характеристики времени, лица.

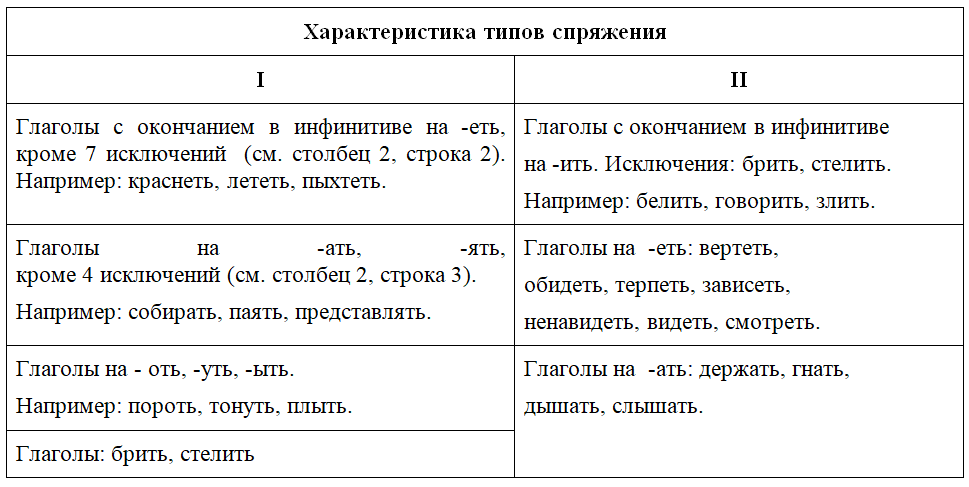

Спряжение

Постоянная особенность, заключается в системе изменений по категориям: лица, числа глаголов. В расчёт берутся настоящее, будущее время.Слова распределяются по двум типам спряжения. Способ определения:

- ударное окончание глагола;

- суффикса глагола в неопределённой форме.

Спряжения знать необходимо, чтобы грамотно вписывать глагольные окончания. Изучим, как действуют правило.

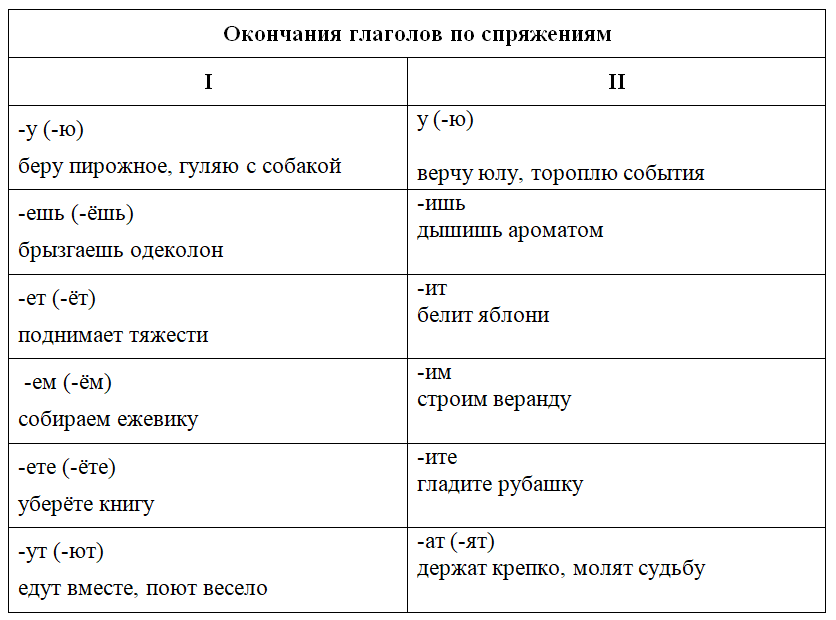

В словах «служу», «смотрю» окончания «-у», «-ю» находятся под ударением, в сильной позиции. В написании букв путаницы не будет. Эти глаголы во втором лице имеют форму «служишь», «смотришь». Возникает проблема, какая буква пишется после корня: «е» или «и»? Воспользуемся правилом №2. Поставим слова в инфинитив: служить, смотреть. Получаем слова, оканчивающиеся на -ить; -еть. Обращаемся к опорной таблице «Распределение глаголов по типам спряжения».

Определяем, что слова «смотреть», «служить» II-го спряжения. Но как грамотно вписать необходимую гласную? Воспользуемся следующей таблицей «Окончания глаголов по спряжениям».

Выясняем: типичное окончание для глаголов II спряжения– «-ишь». Следовательно, в словах «служишь», «смотришь» прописываем букву «и».

Некоторые глаголы в словоизменении проявляют характеристики двух спряжений. Понаблюдаем, как проявляется особенность. Изменим по лицам слово «чтить»:

- я чту, мы чтим;

- ты чтишь, вы чтите;

- он (-а) чтит, они чтут.

В 1 и 2 лицах, форме 3 лица единственного числа окончание глагола соответствует II спряжению, а в 3 лице множественного числа – I спряжению.

Продолжим наблюдение и просклоняем глагол «выдать»:

- я выдам, мы выдадим;

- ты выдашь, вы выдадите;

- он (-а) выдаст, они выдадут.

Отмечаются аналогичные проявления. Подобным образом спрягаются слова: есть, хотеть, создать, бежать. Они относятся к разноспрягаемым глаголам.

Функция в предложении

Самая распространённая синтаксическая роль глагола – сказуемое: Медведь нашёл заросли малины. Горшок стоял на полке.

Он может выступать в другом качестве. Проведём исследование.

1. Прощать – значит не держать зла. Подлежащее выражено глаголом «прощать», потому что к нему задаётся вопрос «Что?». Сказуемым является другой глагол «не держать».

2. Тренер сказал подготовиться. От сказуемого «сказал» задаём вопрос В.п. «Что?» к слову «подготовиться». Дополнение, выраженное глаголом.

3. Мечта прокатиться на яхте у Миши была с детства. Задаём вопрос «Какая?» от подлежащего «мечта». Отвечаем: «прокатиться на яхте». Получаем определение, выраженное глаголом в связке с существительным.

4. Мы отправились в горы тренироваться. От сказуемого «отправились» следует вопрос «Зачем?». Отвечает на него глагол «тренироваться», который в предложении играет роль обстоятельства.

Как вы заметили, синтаксическую роль глагола помогает выявить правильно заданный вопрос. Второстепенными членами предложения в основном выступают глагольные инфинитивы.

Урок подошёл к концу. Попробуйте осмыслить полученную информацию. Сложные части перечитайте повторно. Для самоконтроля выполните тест.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Глагол означает:

1) Признак 2) Процесс и действие 3) Количество

Двувидовые глаголы имеют:

1) Совершенный вид 2) Несовершенный вид 3) Совершенный и несовершенный вид одновременно

Постоянный морфологический признак глагола:

1) Спряжение 2) Время 3) Лицо

Спряжение глагола определяют:

1) По наклонению 2) По переходности-непереходности 3) По суффиксу инфинитива

Глагол в предложении выражен:

1) Всеми членами предложения 2) Определением 3) Сказуемым