Химия

Особенности протекания реакций в растворе

План урока:

Особенности протекания реакций в растворе

Особенности протекания реакций в растворе

Химические реакции, в отличие от физических, характеризуются образованием новых веществ. Судить об их получении, мы можем, наблюдая изменение окраски, либо выделение газа или осадка.

Вспомним, что происходит с веществом, когда оно попадает в воду. Оно распадается на ионы. Тем не менее, этот процесс характерен не для всех веществ, а только для сильных электролитов, к которым относятся растворимые соли и кислоты, а также щёлочи.

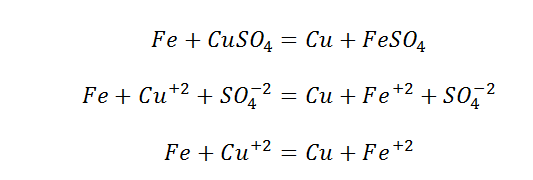

Также необходимо вспомнить, какие реакции относятся к типу обмена.

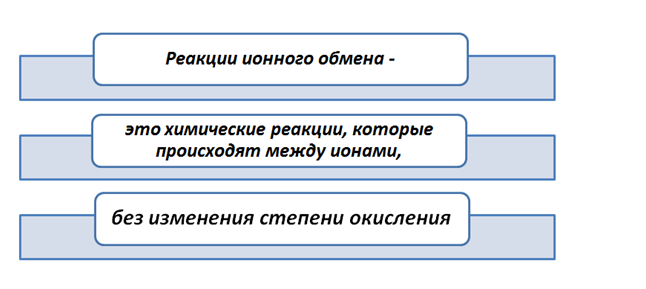

Судить произошла реакция или нет, мы можем, если будет выполняться хотя бы одно из условий.

Условия протекания реакций между ионами сложных веществ.

Рассмотрим подробно каждое условие и составим алгоритм написания уравнений.

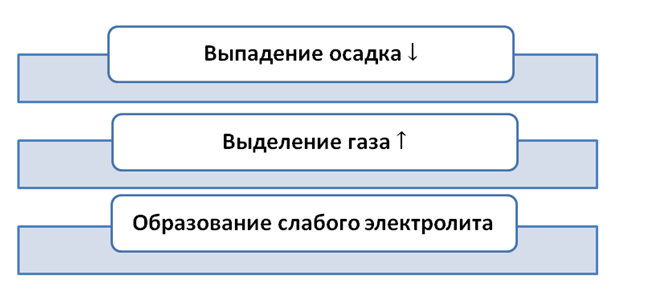

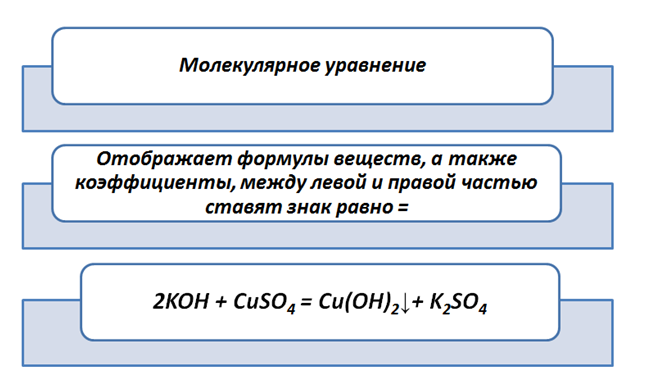

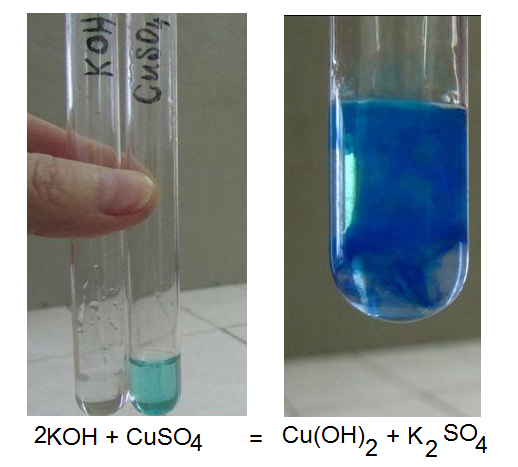

Выпадение осадка является подтверждением того, мы визуально видим, что реакция произошла. Составим уравнение между щёлочью – гидроксидом калия и солью – сульфатом меди (II). Запишем молекулярное уравнение.

Выполняя данный опыт, Вы могли бы наблюдать образование осадка голубого цвета.

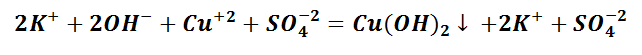

Чтобы понять, какое вещество выпало в осадок, воспользуемся таблицей растворимости, а также составим полное ионно-молекулярное уравнение, которое отображает все частицы, находящиеся в растворе, с учётом коэффициентов.

Таким образом, KOH, K2SO4 и CuSO4 – это сильные электролиты, которые запишем в ионном виде. Cu(OH)2 – нерастворимое вещество, будет в молекулярном виде со стрелкой ↓. Также обращаем внимание, что перед щёлочью КОН находится коэффициент 2. Значит, образуется по два моля ионов К+ и ОН−.

При написании уравнений реакций, не забываем о законе сохранения вещества. Поэтому количество атомов, а также ионов, до реакции и после должны быть равны.

Следует отметить, что в полном ионно-молекулярном уравнении, слева и справа, имеются одинаковые частицы, их можно сократить.

Эти ионы при взаимодействии не образуют вещества, поэтому находятся в растворе в свободном виде как K+и SO4−2.

Сокращённая реакция ионного обмена отображает суть химического процесса, а именно, между какими частицами происходит реакция.

Следственно, Cu(OH)2 будет осадком в растворе состоящем из ионов SO42−и К+.

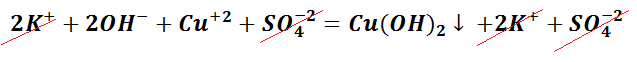

Вторым из условий является выделение газа. Эту реакцию Вы наблюдаете, когда гасите соду кислотой, не важно, какой уксусной, лимонной, яблочной, или же при добавлении к ней кефира, результат будет один и тот же, образование пузырьков углекислого газа. Для примера возьмём взаимодействие соды и соляной кислоты. Составим молекулярное уравнение.

Возникает закономерный вопрос, в уравнении отсутствует газ, однако раствор «шипит». Чтобы разобраться в этой проблеме, следует вспомнить, что угольная кислота относится к слабым электролитам и происходит выделение углекислого газа, а также образование молекулы воды. Поэтому полное молекулярно-ионное уравнение приобретает вид.

После сокращение одинаковых частиц левой и правой части, получаем сокращённое ионное уравнение.

Именно по причине наличия ионов водорода, сода «шипит» во всех кислотах.

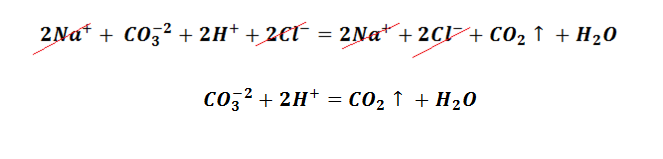

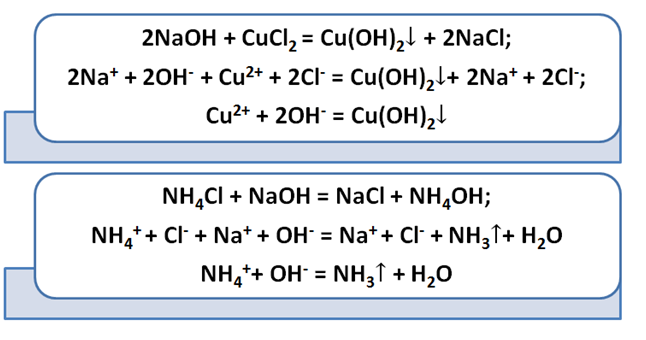

И к третьему условию относится образование слабого электролита, зачастую это молекула воды, однако могут получаться и другие вещества. Ярким примером является реакция нейтрализации.

Почему этот тип реакции носит такое название? Рассмотрим на примере взаимодействия оснований КОН и Cu(OH)2 с раствором соляной кислоты.

В каждом случае происходит образование воды. В случае нерастворимых оснований, реакция идёт с образованием растворимой соли.

Уравнение реакции нейтрализации показывает, как два противоположных по свойствам класса неорганических соединений, отдавая по своей частице (Н+ и ОН-), образуют нейтральное вещество Н2О.

Кислоты и их свойства

Если посмотреть на состав этого класса соединений, то абсолютно во всех содержаться ионы водорода.

Следует заметить, что уравнение диссоциации кислот похожи, но отличие будет по кислотному остатку.Рассмотрим на примерах следующих многоосновных кислот –сернойН2SО4 и фосфорной Н3РО4.Характерной особенностью диссоциации многоосновных кислот – это ступенчатая диссоциация. Это означает, что ионы водорода будут отрываться не сразу все (2 или 3), а по одному.

Следствием этого является способность многоосновных кислот образовывать кислые соли.

Рассмотрим химические свойства кислот, за которые отвечают ионы Н+.

Каким образом можно доказать, что неизвестное вещество относится к кислотам. Для этих целей создали индикаторы, которые как настоящие сыщики, ищут ионы Н+ или ОН- (в основаниях). Найдя их, они моментально меняют свою окраску. Кислая среда обусловлена наличием Н+.

В реакциях обмена на их место могут стать только ионы металла, поэтому кислоты реагируют со следующими веществами.

Следственно, при реакции кислот с основными оксидами образуется соль и вода.

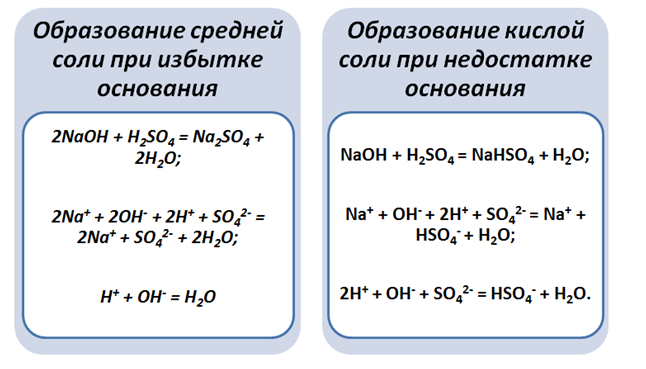

Атомы металла входят в состав оснований, в результате реакции нейтрализации, аналогично, как и основными оксидами, продуктом реакции является соль (может быть и кислая, и средняя) и вода.

Исходя из этого, кислая соль образуется, если «не хватает» атомов металла, чтобы обменять их на атомы водорода.

Взаимодействие кислот с солями возможно только в случае, когда соль образована слабой или летучей кислотой, а также в продукте будет газ или осадок.

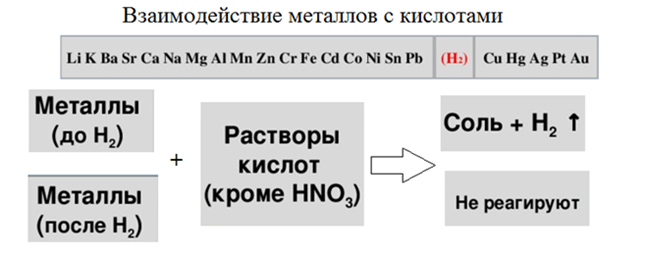

Особенно хочется отметить взаимодействие металлов с кислотами, поскольку это будет реакция замещения со сменой степени окисления. Не все металлы способны реагировать с кислотами, а только те, что стоят в ряду напряжения до водорода и способны его вытеснить.

Действие концентрированных серной и азотной кислот на металлы отличается от их растворов, при этом происходит образование не водорода, а воды и других продуктов. Детально со свойствами азотной кислоты Вы познакомитесь чуть позже, однако сейчас необходимо запомнить, что при реакции с раствором этой кислоты водород не выделяется.

Основания и их свойства

Данный класс веществ характеризуется наличием функциональной группы, которая отвечает за химические свойства, а именно группы ОН-. По растворимости основания делятся на щёлочи (растворимые) и нерастворимые основания. Соответственно они будут отличаться по химическим свойствам. Щелочная среда образуется, если есть свободные ОН-, которые образуются при диссоциации щелочей.

Для щелочей, подобно многоосновным кислотам, характерна ступенчатая диссоциация.

Тем не менее, будет происходить не только взаимодействие щелочей с кислотами, но и нерастворимых оснований. Объяснением этому служит, то, что кислоты практически все растворимы, за исключением силикатной H2SiO3, которая реагирует только со щелочами. Продуктом будет соль (в зависимости от соотношения реагентов средняя, основная или кислая) и вода.

Кислотные оксиды со щелочами образуют соль и воду.

Для нерастворимых оснований эта реакция не характерна, поскольку именно гидроксильная группа реагирует с оксидами.

Амфотерные основания реагируют также с щелочами. Результатом данного взаимодействия будет соль, зачастую комплексная, и вода.

Взаимодействие солей с щелочами приводит к образованию соли либо основания. Также не забываем об условии, что в продукте должен быть либо газ, либо осадок.

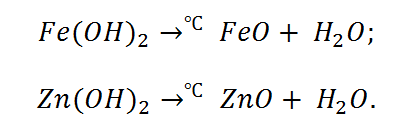

Отличительной способностью обладают нерастворимые, а также амфотерные основания. Они при нагревании распадаются на оксиды.

Соли и их свойства

Этот класс веществ состоит из частичек кислоты – кислотного остатка и основания – катионов металла (либо иона аммония NH4+). Диссоциация солей всегда идёт в одну стадию.

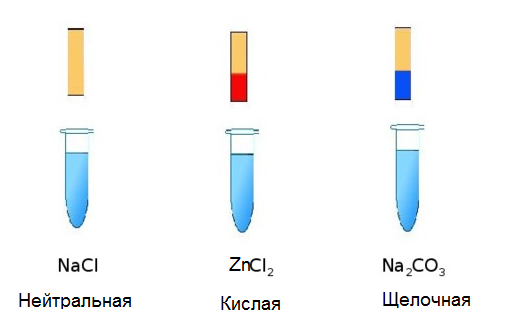

Если посмотреть на состав соли, то смело можно предположить, что их растворы будут нейтральными. Поскольку нет ионов, которые отвечают за реакцию среды. Однако на деле совсем не так. Лакмус в водном растворе солей может иметь как красную, так и синюю окраску, а также не изменять её. Объяснением этого явления служит их взаимодействие с водой, которое имеет название гидролиз солей. Возьмём, к примеру, три пробирки, в которых содержатся растворы NaCl, ZnCl2 и Na2CO3. И в каждую добавим лакмус. Результаты эксперимента отображены на рисунке.

Запишем суть реакции соли с водой (молекулу Н2О распишем как НОН), с помощью ионно-молекулярных уравнений.

Сокращённое уравнение хорошо иллюстрирует, почему происходит изменение окраски индикатора. Теперь давайте разберёмся, какие соли подвергаются гидролизу.

Именно наличием ионов Н+ в растворе соли ZnCl2, а также группы ОН- в солевом растворе карбоната натрия, объясняется изменение окраски индикатора.

Рассмотрим взаимодействие металлов с солями. Чтобы понять принцип их взаимодействия, вспомним ряд активностей металлов.

Данный вид взаимодействия Вы можете наблюдать, выполнив дома опыт (не забываем о разрешении родителей). Вам понадобится раствор медного купороса и скрепка, либо гвоздь.

На поверхности гвоздя выделилась медь в чистом виде. Это окислительно-восстановительная реакция.

Более сильный металл, вытесняет слабый с раствора его соли. Если промоделировать обратную реакцию, а именно положить медную проволоку в раствор соли железа, то не будет никакого взаимодействия. «Силы» у меди не хватит, потеснить железо.

Взаимодействие солей между собой возможно только, если реагенты растворимы, а в продукте будет осадок.

Свойства солей, кислот и оснований, рассмотренных выше, можно объединить в схематическом виде.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Уравнение реакции ионного обмена выражено схемой:

1) CaO + H2O → 2) Mg + H2SO4→ 3) MgO + HCl → 4) Ca + H2O → 5) Fe + CuSO4→

В каких реакциях происходит выпадение вещества в осадок (3 ответа):

1) NiCl2 + NaOH → 2) HCl + Na2SO4→ 3) KOH + FeCl3→ 4) Ba(NO3)2 + Na2SO4→ 5) HNO3 + Ca(OH)2→

Образование слабого электролита происходит в реакциях (2 ответа):

1) NaOH + Zn(OH)2→ 2) NaCl + HNO3→ 3) Na2CO3 + HCl → 4) NH4Cl + H2SO4→ 5) K2O + SO3→

Щелочную среду имеет раствор (3 ответа):

1) Хлорида меди (II) 2) Гидроксида цезия 3) Карбоната калия 4) Гидроксида никеля (II) 5) Силиката натрия

Выделение газа происходит при взаимодействии веществ (4 ответа):

1) Кальция и воды 2) Хлорида меди и свинца 3) Сульфата аммония и соляной кислоты 4) Карбоната магния и азотной кислоты 5) Магния и серной кислоты